马来西亚的饼,种类比印度还全?

2020-03-31 09:55:00

2020-03-31 09:55:00

马来西亚的美食格局,就像这个多民族的文化大熔炉一样,看似纷杂,实则有序。吃过浓墨重彩的马来娘惹菜、体验过怀旧的华人茶室,还有一支无法忽视的美食中坚,那就是印裔穆斯林赖以生存的“嘛嘛档”(mamak stall)。

嘛嘛档是什么?

在泰米尔语中,“嘛嘛(mamak)”是“叔叔”的意思,后来被引申为印裔穆斯林的称谓,而嘛嘛档,就是汇聚了各种印度食物的排挡、饭馆。

▲嘛嘛档,大马最接地气的食肆

印度人出现在马来半岛的历史,最早可以追溯到公元前。今天扎根在这片土地上的印度人,很多是英国殖民印度时输送来的劳工,如今已成为仅次于马来土著和华人的第三大族群。随之要解决的,当然就是吃饭问题。

说来你也许不信,我对嘛嘛档的感情比华人茶室还要深厚。虽然人人都夸赞大马的广东和福建味比国内还正,但作为华北平原来的人,跟闽、珠三角的口味天然存在不小的差异。浅尝辄止还好,等到乡愁出来作祟时,云吞面、福建面这等碱水面,还不如印度飞饼来的可靠。

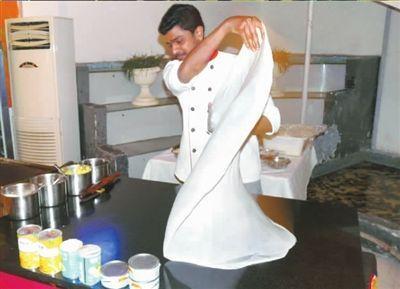

▲印度甩饼

毕竟,印度吃小麦的历史比中国还要悠久,小麦的筋性也更符合北方人对韧性和嚼劲的要求。看到小黑哥游刃有余的摔打面团、拉抻面饼,烤炉里飘出阵阵麦香。我就知道,犯了乡愁的北方胃,这下算是来对了地方。

饼——嘛嘛档之光

嘛嘛档虽由印度移民创造,但经过长时间的融合,早已跨越了种族的藩篱,成为马来人日常饮食的一部分。从街头小店到规模稍大的排挡,食物的种类也从十几到上百种不等。

初入嘛嘛档的游客如我,看到密密麻麻的菜单都会皱起眉头。作为大马最接地气的食肆,嘛嘛档的菜单通常不备注英文(甚至连菜单都没有),读起来跟天书没什么两样。这大概也是它让很多中国游客望而却步的原因——反正华人餐厅多得是,不用为吃饭发愁。

可是,我对饼的渴望还是压倒了一切。细细研究一番,嘛嘛档的菜单其实也很有规律可循,大多是基于饼、饭、面的变种,区别只是配料不同而已。具体到饼子,只要掌握以下几大门类,就能把嘛嘛档变成你在马来西亚的主食厨房。

饼 Roti

Roti是嘛嘛档里出现概率最高的单词,没有之一。在梵语中,Roti是“面包”的意思,这里也可以理解为“饼”的统称。

▲Roti是印巴最常见的主食,蘸咖喱、卷饼两相宜

Roti是未经发酵的死面薄饼,口感有点像北京的春饼。既可以蘸咖喱酱汁,也可以“大饼卷一切”。这种饼流传甚广,墨西哥卷饼用的饼皮就与之类似。某种程度上说,Roti也承担了餐具的职能,重要程度可想而知。

印度煎饼Roti canai

Roti canai即人们通常所说的“印度飞饼”。Canai是“扁平”的意思,你也可以叫它“印度煎饼”。

▲层次分明的Roti canai,我的最爱

印度煎饼比单纯的Roti多了些情趣,像手撕饼一样层次分明、外酥内软。从印度传入新马以后,变得比本土更加松软潮湿。对我来说,空口吃就足够香软美味。此基础上加入不同的配料,可以变幻出二三十种组合:洋葱、鸡蛋、芝士、黄油、香蕉、沙丁鱼罐头,甚至连炒面都可以铺到上面。只有想不到,没有做不到!

这样一份原味饼只要人民币2块多。论物美价廉,没有任何食肆能比过嘛嘛档。

纸巾煎饼 Roti tisu

纸巾煎饼就是超薄的Roti。面饼的直径最长可以拉抻到将近一米,薄的透光。在铁板上煎熟以后卷成圆锥,撒上白糖和炼乳作为甜品。

看到这个博眼球的巨大食物,就连印度人都会忍不住举起相机——纸巾煎饼是印度移民的独到发明,只在新马一带才有。

▲纸巾煎饼。面团在印度人手里的延展性也太惊人了!

你可能已经发现了,马来英文注重音译而非拼写,tisu即英文tissue(纸巾)的音译。看到同音不同字的拼写,不用担心是错别字,尽可以发挥自己的联想。

米浆煎饼 Thosai/dosai/tosai

寻找纸巾煎饼的过程中,我们还意外结识了它的孪生兄弟:Thosai。我将纸巾煎饼的图片展示给服务员,结果上来的并不是薄面饼,而是长相差不多的米浆煎饼。

▲有我胳膊那么长的米浆煎饼,有轻微的发酵酸味

Thosai的原料是经过发酵的米浆,吃起来味道略酸,很抓人味蕾。并且它也没有纸巾煎饼那么甜腻,即便什么都不蘸,脆脆的掰着吃,也能吃掉一整张。这有点像一款打发时间的零食,跟纸巾煎饼一样都不能当主食吃。

印度发面饼Naan

Naan是嘛嘛档里最扛饿的面食。从发音也猜得出来,这是类似馕的面饼。经过发酵,比Roti厚,质地也比较蓬松。

▲Naan,相当于发面饼

我非常喜欢新疆的馕,相比之下,马来西亚用烤炉而非馕坑烤出来的Naan就差点意思。跟所有面饼一样,naan也可以加各种馅料,如果觉得原味比较单调,可以试试加了cheese的Naan,非常接近pizza的感觉。

▲加了芝士的cheese naan,真的很像pizza了!

印度馅饼 Murtabak/Martabak

在嘛嘛档里研究面饼的过程很有意思,基本上都能跟北方的面食对上号:春饼、煎饼、发面饼、死面饼,最后当然还少不了最受欢迎的馅饼。

▲印度馅饼,吃过念念不忘

嘛嘛档为印裔穆斯林所开,馅饼里塞得一般是羊肉或牛肉,配上大量的洋葱,很像我在新疆伊宁吃过的牛肉馅饼,非常好吃。只不过,不是所有的嘛嘛档都有Murtabak卖,想吃的话要找稍微大点的餐馆。

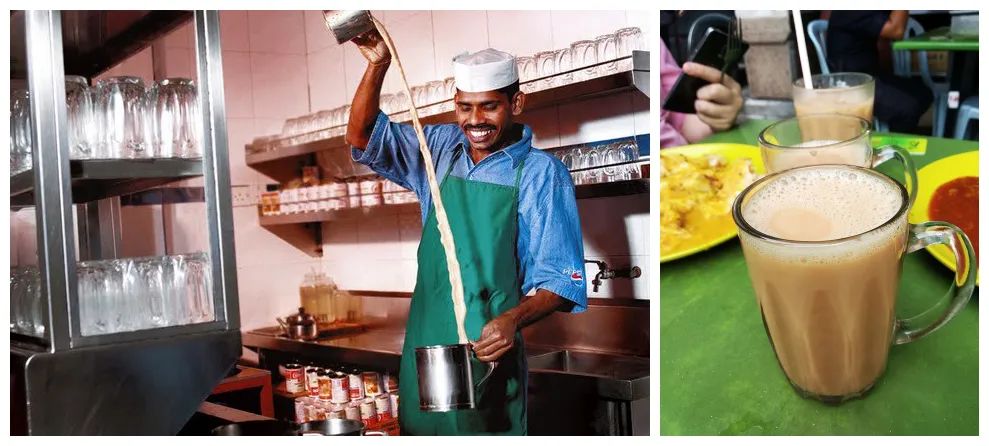

拉茶 Teh Tarik

有吃就有喝,跟各种饼子最配的当属大马的国民饮料——拉茶。这种用两个杯子将奶茶倒来倒去的手法,也是印度移民的发明,在新马之外并不多见。奶茶被“拉”的次数越多,口感越丝滑好喝,原理跟香港的丝袜奶茶差不多。

▲拉茶,在新马非常流行

唯一需要注意的是,印裔也延续了印度人嗜甜的习惯。拉茶的甜度总让人以为糖在这里不要钱,所以点拉茶要学会最重要的一句话:Teh Tarik,kurang manis(拉茶少糖!)

嘛嘛档,大马的深夜食堂

喜欢嘛嘛档,喜欢的不仅是能安抚乡愁的食物,更是它自由开放的氛围。抛开本土的马来餐厅不说,余下的美食市场基本由华人和印度人二分天下。食物的不同倒在其次,最有意思的是看两个性格迥异的民族,如何在大马包罗万象的文化氛围下各司其职、和谐共生。

经营时间最能说明问题。华人起早不贪黑,从天不亮到下午茶时段是生意最忙碌的时候。一过下午三、四点,茶室也就陆续收摊——接下来就轮到嘛嘛档登场。

▲嘛嘛档,就是大马的深夜食堂

嘛嘛档虽然24小时营业,但白天看起来总是一副懒洋洋的样子,待傍晚暑热一褪,就像国内夏天被点燃的烧烤摊一样,变得人头攒动起来。人们三五成群地围在桌边,本来就不宽的街道成了店铺在室外的延伸。赶上有足球比赛的夜晚,这里就像露天酒吧一样热闹。

如果要拍大马版的《深夜食堂》,嘛嘛档应该是毫无争议的故事发生地吧。

当然,二者最大的不同还是经营理念。华人精于算计,从落座点餐到吃完收盘,总有种被全程盯梢的紧张感,甚至多犹豫一下吃什么,都有遭到老板白眼的风险。对我这种社恐来说,每次跟华人老板打交道,都免不了一番察言观色。

而嘛嘛档就随性多了,完全是一副来去自由、悉听尊便的姿态。哪怕你只点一杯水,也可以安生地看完一场球赛。小黑哥非但不会在你面前擦桌收盘,还会乐呵呵地坐在你旁边一起看。

▲乐呵呵摊饼的小黑哥

至于买单,食客往往要追着老板付钱,以至于好几次我都怀疑,就这样抹嘴走人,好像也不会有人在意。

印度人对时间观念的淡然,以及骨子里自由乐天的性格,也一脉相承到嘛嘛档里。在华人茶室吃饭,是一场等价交换的生意,但嘛嘛档给人提供的是一种超越食物的生活方式。吃什么似乎并不要紧,重要的是人们以自己最舒服且习惯的方式自处。在这一点上,嘛嘛档就像四川的茶馆、云南的豆腐摊一样让人感到自在。

这大概也是同样自由散漫的我,能与嘛嘛档产生共鸣的原因。

仅限内部研阅,请输入访问密码验证后继续浏览!

更多推荐

© 2019 走进大马

We live in Malaysia.

There are blue sky, clean air,

magnificently sea and charming beaches...

There is a more harmonious environment

for multi-ethnic groups to live in.

We love Malaysia.

友情链接中国驻马来西亚大使馆 马来西亚进出口运输 马来西亚驻上海总领事馆 马来西亚移居 马来西亚房产 马来西亚国民大学 马来西亚博特拉大学 马来西亚币对人民币汇率 分账系统 出国留学网 马来西亚世纪大学 马来西亚琥珀宫殿酒店 中国驻马来西亚大使馆经济商务处 马来西亚驻北京大使馆 马来西亚签证